Es ist unwahrscheinlich, dass Frank Herberts umfangreicher Science-Fiction-Roman innerhalb eines einzigen Films gezähmt werden kann. Jetzt, da „Dune: Part Two“ Denis Villeneuves Gewürz-Odyssee im Stil eines Kassenschlagers vollendet hat (zumindest bis der Regisseur dazu kommt, „Dune: Messiah“ zu drehen), ist es offensichtlicher denn je, dass David Lynchs Single von 1984 Die Verfilmung eines Kronjuwels der Genreliteratur war immer ebenso dem Untergang geweiht wie der arme Leto Atreides. Dennoch bleibt die Regieversion von „Dune“ auch vier Jahrzehnte später eine faszinierende, wenn auch ernsthaft seltsame Fehlzündung.

In einem Paralleluniversum hätte Lynch stattdessen vielleicht „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ gemacht. Der Regisseur, der damals dank seiner Arbeit an dem Oscar-nominierten Film „Der Elefantenmann“ Hollywoods Ruhm erlangte, lehnte schließlich George Lucas‘ Angebot einer Reise in eine weit, weit entfernte Galaxie ab. Aber es dauerte nicht lange, bis er eine weitere Reise in den Weltraum antrat, finanziert vom exzentrischen „Flash Gordon“-Produzenten (und Gegenstand vieler Hollywood-Anekdoten) Dino De Laurentiis.

Wie „Flash Gordon“, „The Black Hole“, „Krull“ und zahlreiche andere Science-Fiction-/Fantasy-Filme dieser Zeit war „Dune“ (1984) Vorreiter bei Hollywoods Bemühungen, vom phänomenalen Erfolg von „Star Wars“ zu profitieren “. Es liegt also eine gewisse Ironie darin, dass es Villeneuves Filme sind, die sich stärker von Lucas‘ geliebter Trilogie inspirieren lassen und damit den Kreis schließen, nachdem „Star Wars“ großzügig Anleihen bei Herberts Wüstenplaneten-Kulisse und „Kind mit messianischem Schicksal“-Handlung genommen hat.

Während Villeneuve Lucas‘ düstere, nüchterne Ästhetik verdoppelte, um ein glaubwürdiges Weltraumuniversum zu erschaffen – eine Stilwahl, die überall von „Alien“ bis „Rebel Moon“ zur Blaupause wurde –, greift Lynchs fantastischerer Film auf das Absurde zurück. Mit ihren unglaublich verzierten Augenbrauen sehen die Mentaten (menschliche Computer) aus wie etwas aus einem Terry Gilliam-Film, während die Kostüme eher aufwändig sind – Lynchs Arrakis bewegt sich zweifellos in einer ähnlichen Umlaufbahn wie „Flash Gordon“s Mongo.

Die Darstellung der tyrannischen Harkonnens ist besonders ungeheuerlich, ihre lächerlichen leuchtend orangefarbenen Haare und ihre Vorliebe für das Theatralische sorgen dafür, dass sie nie als Bösewichte des Stücks überzeugen.

Kenneth McMillan spielt den grotesken Patriarchen Baron Wladimir wirkungsvoll zum Lachen und schafft so einen erschütternden Kontrast zur beiläufigen Grausamkeit der Figur. Sting hingegen verleiht dem psychotischen Thronfolger Feyd-Rautha jede Menge Rockstar-Energie, aber – vor allem dank seiner bizarren, einprägsamen Unterwäschewahl – ist er kein Darth Vader. Keiner von beiden kann mit Villeneuves gruseliger, haarloser Neuinterpretation der am meisten verachteten Familie auf Arrakis mithalten – Stellan Skarsgård (als Baron) und Austin Butler (als Feyd-Rautha) sind beide ebenso bedrohlich wie charismatisch.

Was das Erzählen betrifft, schneidet „Dune“ von 1984 im Vergleich zu seinem Usurpator aus dem 21. Jahrhundert jedoch besonders schlecht ab.

Frank Herberts ursprünglicher Roman – eine Geschichte, die so reich an Überlieferungen ist, dass es ein eigenes Glossar gibt – ist schwieriger zu adaptieren als die meisten anderen, und es ist erwähnenswert, dass sowohl Lynchs als auch Villeneuves Nacherzählungen „Dune“-Neulinge leicht verwirren können. Tatsächlich gelingt es Villeneuves vielgepriesener Duologie wohl nicht, zu vermitteln, warum die auf Arrakis gefundene Gewürzmischung/Melange eine so intergalaktische große Sache ist. Die Navigatoren, mutierte Menschen, deren übermäßiger Gewürzgebrauch ihnen die Vision verleiht, Raumschiffe durch den gefalteten Raum zu steuern, spielen kaum eine Fußnote.

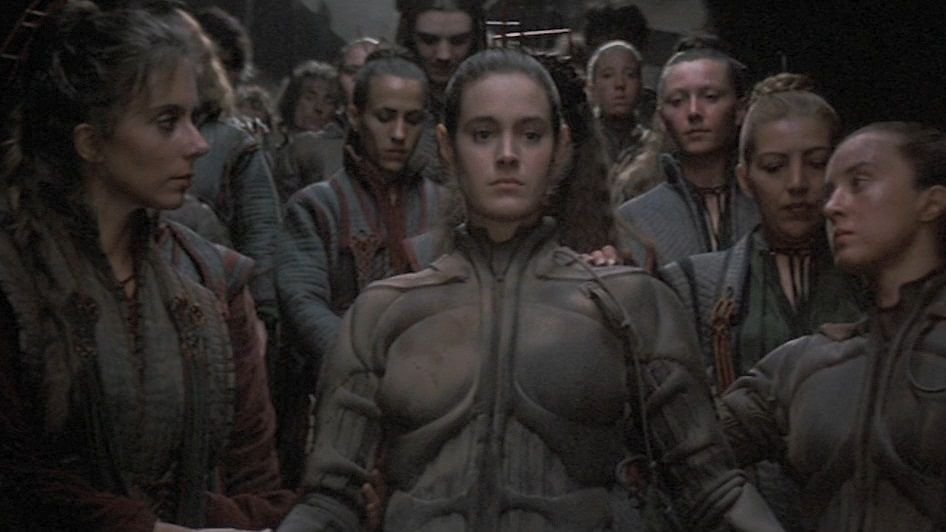

Aber tun wir nicht so, als ob die erweiterte Präsenz der Navigatoren – die sich der ET-Designer Carlo Rambaldi als verrückte, fischähnliche Marionetten vorgestellt hat – Lynchs Film einen Freifahrtschein verschafft. Herberts ursprünglicher Roman nutzt ausgiebig die internen Monologe seiner Figuren, aber dieses unverschämt literarische Mittel fühlt sich unglaublich klobig an, wenn Kyle MacLachlan (Paul), Francesca Annis (Lady Jessica) und andere Mitglieder der Besetzung ihre Gedanken per Voice-Over zum Ausdruck bringen. Auch die wenigen weiblichen Charaktere des Films von 1984 sind erbärmlich unterversorgt, wobei insbesondere Pauls Fremen-Liebhaberin Chani („Blade Runner“-Darsteller Sean Young) kaum mehr zu tun hat, als sich über den Möchtegern-Retter von Arrakis lustig zu machen.

Im Gegensatz dazu bereichern die meisten Freiheiten, die sich Villeneuves Filme mit dem Originaltext erlauben – insbesondere in Bezug auf Chanis und Pauls Mutter Jessica – die Geschichte aktiv. Für Villeneuve ist die neu ernannte Reverend Mother Jessica (Rebecca Ferguson) die größte Verfechterin des Aufstiegs ihres Sohnes zur Macht, während Chani (Zendaya) zur einzigen zynischen, abweichenden Stimme unter den Fremen wird. Jessicas ungeborene telepathische Tochter Alia ist eine viel beunruhigendere Erscheinung als das altkluge Kind in Lynchs Film, und die manipulativen Bene Gesserit erhalten verdientermaßen Zeit im Rampenlicht als kosmische Strippenzieher.

Letztendlich besteht der größte Unterschied zwischen den beiden Adaptionen jedoch in Villeneuves Luxus, Herberts Geschichte über fünf Stunden zu erzählen. Mit einer Länge von nur 130 Minuten ist der Film von 1984 stets in Eile, insbesondere im letzten Akt, wo Pauls Aufstieg zu seinem prophezeiten Schicksal als Kwisatz Haderach in beunruhigend halsbrecherischer Geschwindigkeit voranschreitet.

Obwohl Lynchs Film in Hollywood berüchtigt ist, macht er vieles richtig. Die Destillanzüge, Klopfer und leuchtend blauen Augen der in der Wüste lebenden Fremen ähneln bemerkenswert dem, was sich Villeneuve Jahrzehnte später vorstellen würde, während die sorgfältig rotoskopierten Vintage-Kampfschilde von 1984 eine wunderbare Mischung aus „Minecraft“ und „Tron“ sind. Auch die visuellen Effekte, mit denen gigantische Sandwürmer geschaffen wurden, sind für die damalige Zeit beeindruckend, und man kann den Mangel an Ornithopter verzeihen, denn nun ja, die Schaffung überzeugender Flügel im Libellenstil wäre in der Zeit vor der Computergrafik nahezu unmöglich gewesen, selbst für Industrial Light von George Lucas & Magie. Der eingängige Soundtrack der Rockband Toto bietet als Ergänzung zu den Sandwürmern jede Menge Ohrwürmer.

Und zu Lynchs Verteidigung muss gesagt werden, dass dem Regisseur die endgültige Fassung des Films verweigert wurde. Um es kurz zu halten, rissen die Produzenten Berichten zufolge während der Arbeit Seiten aus dem Drehbuch heraus, und Lynch sagte seitdem: „Ich bin stolz auf alles (was ich gemacht habe) – außer ‚Dune‘.“ Aber selbst jetzt, wo Villeneuves Filme, wie Peter Jacksons „Der Herr der Ringe“, zur endgültigen Verfilmung eines klassischen Genreromans werden, gelingt Lynchs nobler, wenn auch fehlerhafter Versuch, einen Science-Fiction-Titanen auf die große Leinwand zu übertragen, nicht verdienen es, im Sand begraben zu werden.

Dune 1984 kann in den USA auf Max und in Großbritannien auf MGM Plus gestreamt werden